4万毛利人齐聚惠灵顿,184年前的条约正在撕裂新西兰?

自11月14日新西兰《条约原则法案》在众议院通过一读,这一争议法案迅速在新政坛和社会引发激烈反应。从投票当日毛利党议员在议会跳“哈卡战舞”表示抗议,到民间毛利人发起为期九天的全国抗议游行,最终超过4万人于11月19日抵达、聚集在议会周边,其规模之大创造了该国历史。

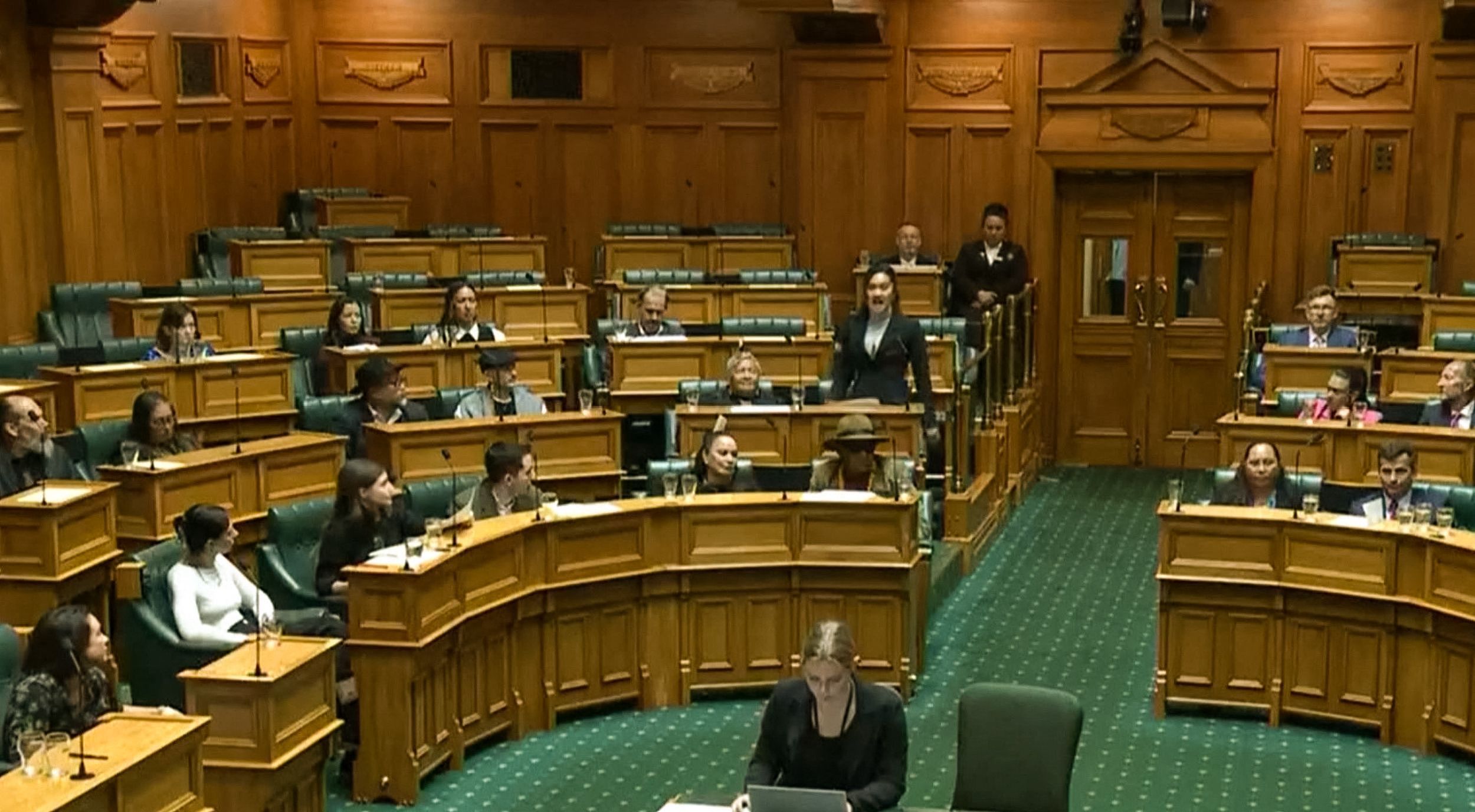

当地时间2024年11月19日,新西兰惠灵顿,毛利社区成员及其支持者举行抗议示威。视觉中国 图

过去半个世纪以来,毛利人的权利是新政府和整个国家都谨慎面对的敏感议题。历经19世纪末一度可能消亡的危机,二战以后毛利人口迅速增长,根据2023年新统计局数据,目前毛利人占该国533万人口的17.8%,早已成为不可忽视的主要少数族裔。这个族群历史上曾遭遇失去土地、系统性歧视、语言文化受打压等不公,现在的分量又越来越重,新政府自然不断推出法案和政策,予以毛利人纠偏和补偿。

问题和争议便由此产生。就国内地位而言,毛利人是因其“原住民”身份决定的“特殊族群”,还是日益多元化的新西兰诸多族裔的“普通”(平等)一支?针对毛利人物质和文化各领域权利的“纠偏”是否存在平衡点,确保其正当“权利”不会变为“特权”?怎样理解毛利人参与政治事务与公共治理的权利,当年的立国条约是否确立了适用至今的英国王室与毛利人双方“共治”?

这些复杂问题没有标准答案,更没有新社会的全体共识。有人认为毛利人早已获得了超越其他族群的权益,毛利语大行其道,但以毛利为名义的“政治正确”导致其他群体“敢怒不敢言”,形成事实上难以打破的“逆向歧视”。也有人认为新西兰至今仍未实现平等,恰恰是英国王室和新政府不够尊重《怀唐伊条约》,导致毛利人遭遇不公。

然而有一点可以确定:时间推移过程中,新西兰这个国家始终在变,社会思潮与族裔多元化更是不可逆转的趋势。面对现实,政坛与民间既不能固守历史文件的字面条文本身,也不能执着于特定意识形态而无视社会变迁。无论新西兰从何而来,维系国家的凝聚力,避免挑动社会对立,才是该国应对全新挑战、继续前行的基础和前提。

(胡毓堃,国际政治专栏作家、中国翻译协会会员)