“我在美国谈中国文物追讨,3个没想到……”

4月初的华盛顿,春回大地,樱花绽放。全球国际法学界规模最大和最受瞩目的学术会议——美国国际法学会(ASIL)第118届年会如期召开。美国国际法学会成立于1906年,并在1950年得到国会特许,致力于国际法研究,自称在“法律和正义的基础上”建立和维护国际关系。由于美国是战后国际法体系的主要推手,该学会因而在国际法理论研究、国际法规则发展和国际法体系改革的进程中扮演着重要角色。

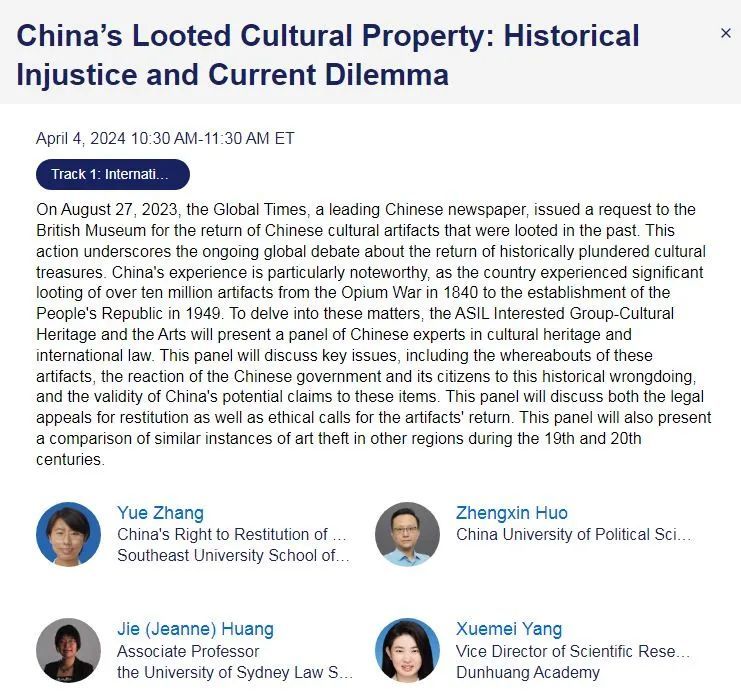

大英博物馆 资料图 图源:视觉中国

在议题精彩迭出的全球国际法年度盛会上,中国被劫掠文物返还议题受到高度关注,此为第二个“没想到”。本届年会的召开,正值国际局势动荡不安、地区冲突不断升级、国际法秩序面临空前挑战的背景,大会论坛的主题均为当下最具热度的国际法问题。因此,在本场论坛开始前,笔者对现场能吸引多少观众并无把握。然而,走进会场后,笔者发现,偌大的场地早已座无虚席,观众中既有美国学者和官员,也有来自国际组织以及欧洲、非洲和亚洲的众多学者与官员。

主题发言后,现场提问之踊跃、讨论之激烈,此为第三个“没想到”。在提问环节,多名提问者在会场中心位置的麦克风前一字排开,就日本劫掠中国文物的数量、现状及其是否合法、中国国际法学界对本领域国际法改革的主张、海外流失文物追讨的中国立场等问题进行提问,并展开了多轮坦诚、热烈甚至激烈的讨论和辩论。其中,既有对中国饱受西方劫掠文物的同情,也有对大英博物馆的声讨,还有对如何破解文物返还难题提出的良策,当然也有日本学者表示质疑。本场论坛引发的讨论之热烈、交锋之激烈、西方学术界对中国国际法学界的期望之高,令笔者深受震动。

这3个“没想到”,或许意味着中国涉外权益维护已经迈上一个新台阶。从笔者此次的参会感受来看,这一新台阶集中体现为3点:一是中国已拥有能够发出中国声音、引领国际议题的全球性媒体;二是中国的声音和利益关切,只要以有理有利有节的方式发出,美国听得见、西方听得见、世界听得见。三是中国涉外权益维护,不宜再靠政府孤军奋战,更不能寄希望于西方的“馈赠”,而是需要媒体、学界、民间和政府一起努力,各自发力,合作推进。

今日之世界,不再是往日之世界;今日之中国,不再是往日之中国。一方面,世界前所未有地关注中国,前所未有地重视中国国际法学者的主张,前所未有地期待中国为国际法发展贡献智慧;另一方面,国际法的话语权依然主要掌握在美国手里,中国依然是跟跑者。面对百年未有之大变局,中国国际法学者应早日洞察当下面临的机遇和中美在国际法领域的现实差距,以新思维、新视角、新理论维护国家权益,开展涉外法律斗争。(作者霍政欣是中国政法大学教授、中国国际私法学会副会长)