再论南北市场化程度差异的根源

前言:疫情放开后,我先后去了广东、福建、浙江、安徽、江西、江苏、山东、河北和山西,各地的发展差异,以及最近几年进一步扩大的南北差距,给我很多触动。尤其是最近的五一假期,去了山西北部和河北张家口地区,看到晋北贫瘠的土地,以及从雁门关、大同到宣化、居庸关一带连绵的古战场遗址,残破的明代军屯城堡,更激发了很多思考,写下了这篇文章。

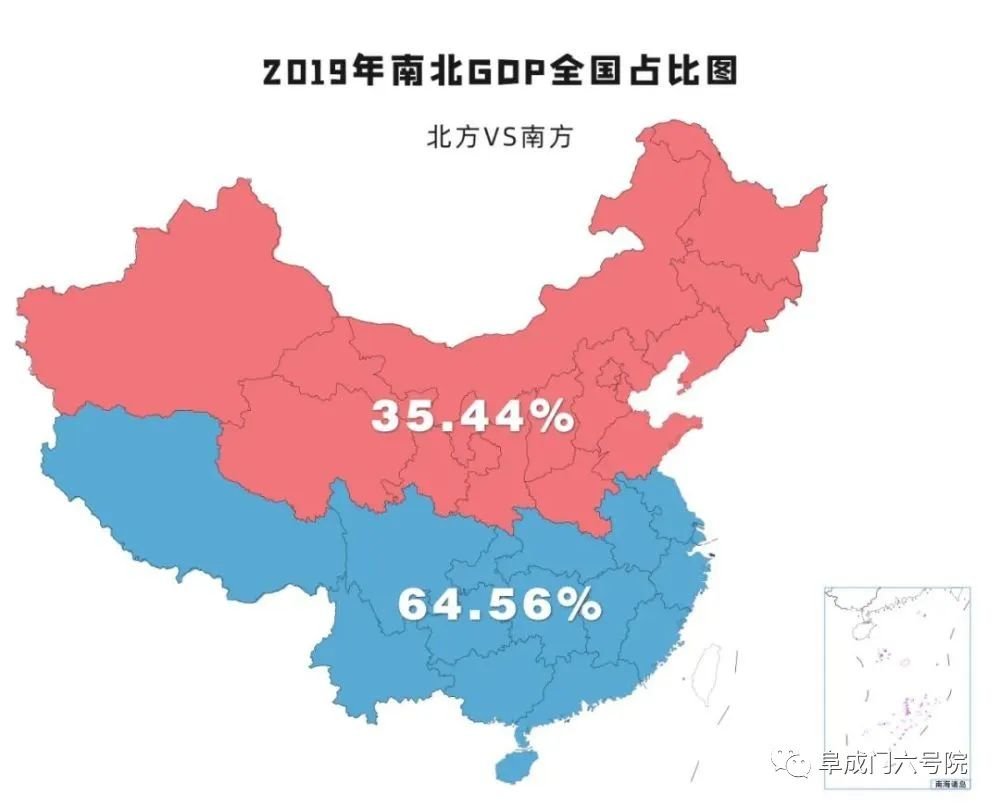

南北发展速度的差异,源于市场化程度差异,这是经济学界的共识。那么市场化程度的差异,又是哪些因素造成的呢?这主要跟南北社会的市民社会和商业文明发育程度有关。一个社会的权力总量是恒定的,但凡市民社会和商业文明强大的地方,政府的力量就会弱小,它们就不得不遵循市民社会的市场的一些规则,不敢那么随心所欲。

再进一步打破砂锅问到底,南北市民社会和商业文明发育的差异又是怎么造成的呢?很多人机械地认为,北方不重视经商,喜欢弄权,所以就不容易形成市民社会和商业文明。这个看法是经不起推敲的,其实是颠倒了因果,北方并不是先天不适合发育出市民社会和商业文明,唐宋之前,北方的市民社会和商业文明远远比南方强大,所以不是北方人不擅长做这些,而是后来一些关键因素发生了变化,导致北方很难形成市民社会和商业文明,北方人为了适应这种变化,不得不对自己的社会行为逻辑做出调适。

(1877年,李鸿章兴办的开滦矿务局,可以视为官办工业的发源地)

这种官方资本主导的工业化、城市化和农业机械化顶峰是新中国前期的计划体制,这时候北方占尽了天时地利与人和,现代工业和现代农业的绝大多数在北方,北方城市化水平也远远高于南方。资源禀赋造就的北方强大的计划经济是导致目前北方民营经济发展落后,市场自由度低的最直接原因。

反观南方由于缺乏必要矿产资源,自从鸦片战争起,其近代化只能通过以发展轻工业、航运、金融、海外贸易的方式进行。这种现代化模式,进一步激发社会重视商业规则,强调社会自治能力,强调参与全球经济循环体系。因此,虽然近代以后,南北城市都在发育,北方也成长起来一大批城市群,但是对现代制度文明的贡献,无外乎都是南方城市带来的。

南方在近代化中形成的这种经济模式,也注定它在1978年改革开放后,更容易融入全球化,与全球产业转移对接,进一步发展劳动密集型产业和出口加工业,进一步发展金融、服务业。

所以,北方市民文化和商业文明的缺失,是唐宋以来北方社会发展环境骤变,各种不利因素的叠加导致的,这些因素都可以归结到地理上去,就像唐宋之前北方的繁盛,也是归于地理带来的多重利好因素叠加。并且,现在南北市场环境差异不是说一代人两代人就能弥平的,即便是基于安定和平的环境的话,也至少需要一两百年时间,除非出现一些技术或国际局势剧变,产生一些对北方利好的因素。